腫瘍切除

その他の各種症例の紹介

脾臓腫瘍

人間は脾臓腫瘍(脾臓のデキモノ)はあまり耳にすることがないですが、犬や猫では比較的発生頻度が高い疾患です。

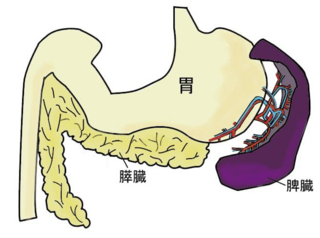

脾臓は胃の近くにある臓器で、血液中の古い赤血球を壊したり、血液を貯めたり、細菌やウイルスと戦う抗体を作ったりなどの役目を担っています。ここでは、愛犬や愛猫の脾臓腫瘍について解説していきます。

原因

犬においては、脾臓腫瘍の約50%が悪性で、そのうちの約50%が血管肉腫という悪性腫瘍であったと報告されています。

一方、猫の脾臓腫瘍では約80%が悪性で、肥満細胞腫、リンパ腫といった悪性腫瘍の発生が多い傾向です。

症状

脾臓腫瘍は、初期段階ではほぼ症状はみられません。

しかし、腫瘍が段々大きくなると、お腹の膨らみや食欲減退、元気がなくなるなどが認められるようになります。

また、脾臓腫瘍はとても脆いため、破裂してお腹の中(腹腔内)で出血が起きると、歯茎が白くなる症状や、元気がなくなるなど貧血の症状が認められるのです。

さらに、脾臓は全身の血液のうちの10~20%程度を貯蔵しており、大量出血を起こすと血圧が急激に下がったり、呼吸が荒くなったり、ショック症状を引き起こすことがあります。

診断方法

脾臓腫瘍は、腹部超音波検査、X線検査、CT検査などで診断できます。

ただ、これら画像診断では、「腫瘍の大きさと形」、「腹腔内での出血の有無」などしか確認できず、腫瘍が良性か悪性かを判断するのは難しいため、確定診断は病理的な検査で行います。

手術前に細胞診などで確定診断ができる場合もありますが、腫瘍細胞がこぼれて広がり(播種)、出血などのリスクがあるので、摘出後に病理診断を行うことが一般的です。

また、上記の画像検査では〝他の臓器に腫瘍の原発巣や転移がないか〟も同時に確認します。

治療方法

脾臓腫瘍の治療は、通常〝腫瘍を脾臓ごと摘出する〟脾臓の全摘出が行われます。

脾臓が担っている役目は、他の臓器でも代替可能なため、脾臓を摘出してしまってもほぼ問題はありません。

脾臓の部分切除で対応できる症例もありますが、術後の出血リスクが高くなり、悪性腫瘍だった場合に腫瘍細胞を取り残してしまうと再発リスクがあります。

症例によっては、脾臓を全摘出した後、抗腫瘍効果の高いサプリメント治療に移行していきます。

予防や飼い主が気を付けるべき点

脾臓腫瘍にならないために飼い主さんができる予防方法は、現在のところはありません。

ただ、脾臓腫瘍は画像診断で発見することができるため、毎年健康診断をきちんと受け、早期発見、早期治療することが大切です。

まとめ

今回は、愛犬や愛猫の脾臓腫瘤の原因や症状、診断と治療方法、予防について解説しました。

脾臓腫瘍は、初期段階では犬や猫にほぼ症状はみられないため、症状が現れて気付いたときにはかなり進行している場合が多い疾患です。

日頃から愛犬や愛猫の様子をよく観察し、気になることがあれば、当院までご相談ください。

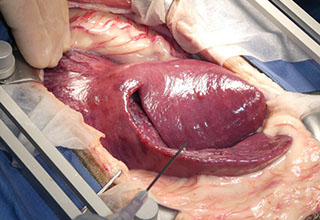

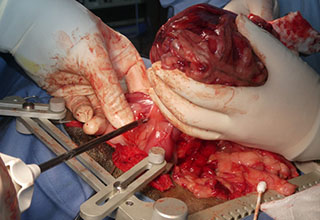

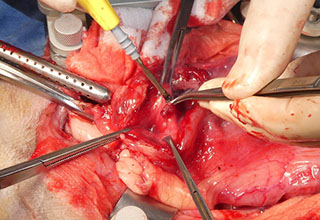

ラブラドール・レトリバー 14歳♂ 脾臓腫瘍摘出

脾臓腫瘍

高周波電気メスLigaSureで血管シーリングをおこない脾臓を摘出

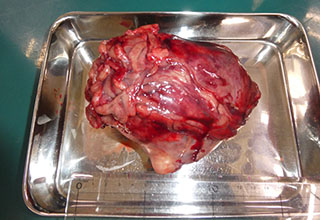

摘出した脾臓

乳腺腫瘍

乳腺腫瘍

犬の場合、乳腺腫瘍は雌で最も発生の多い腫瘍で、特に高齢で避妊手術をしていない雌に多い傾向があります。

また猫がかかる腫瘍の中で3番目に多い腫瘍であり、そのほとんどが悪性といわれています。

今回は、犬や猫の乳腺腫瘍について解説します。

原因

犬において、初回発情前に避妊手術を行った場合の乳腺腫瘍の発生率は、未避妊の雌犬に比べ0.5%(その差200倍)まで抑えられ、初回発情後では8%、2回以上の発情後では26%に発生率が抑えられるといわれています。

一方、猫では初回発情前に避妊手術を行った場合は9%、初回発情後では14%、2回以上の発情後では89%に発生率を抑えられます。乳腺腫瘍の明確な原因は分かっていませんが、このように発情前に避妊手術を行うと発生率が低くなることや、未避妊の雌犬で年齢が上がるにつれ発生率が多くなることから、性ホルモンが関わっていると考えられています。

症状

乳腺腫瘍には良性腫瘍と悪性腫瘍があります。

犬の乳腺腫瘍では良性と悪性が半々であるのに対し、猫では約90%が悪性であるといわれています。

初期症状は、乳房を触ったとき皮膚の奥の方にやっと確認できる程のしこり(腫瘤)が確認できるのが特徴です。そして、症状が進行すると腫瘤は徐々に大きくなり、酷くなると自壊(破裂)し出血してしまいます。また、乳腺腫瘍が悪性の場合には、リンパ節転移や肺転移を起こし死に至る場合もあります。

診断方法

乳房に腫瘤を発見した場合、それが炎症でなく腫瘍か確認します。その後、CT・ⅹ線・エコー検査等により転移の有無を確認します。

また、細胞診では腫瘍が良性か悪性か判断が難しいため、診断には病理組織検査が必要です。

確定診断は、外科的に切除した腫瘍を病理組織検査することにより行います。

治療方法

乳腺腫瘍の最も効果的な治療方法は外科的切除です。

手術方法は、基本的には片側や両側の乳腺を全摘出する方法があります。犬の場合には、腫瘍の数や悪性度、年齢や状態を考慮して、腫瘍のみの切除手術方法を選択する場合もあります。一方、猫ではほとんどが悪性のため、腫瘍がある乳腺だけではなく、腫瘍が存在する乳腺全摘出術(片側乳腺切除術)が推奨されます。もし、左右両側の乳腺に腫瘍がある場合には、術後の皮膚の張りがきつくならないよう、片側の乳腺を全摘出をし、1ヶ月後にもう片側の全摘出を行います。

犬も猫も乳腺摘出と同時に避妊手術を行うことで乳腺腫瘍などホルモン性の疾患の発生抑制が期待できます。そして、乳腺摘出後には病理組織検査により、良性か悪性かなどの診断を行い、必要に応じて化学療法を行うこともあります。

予防

犬や猫の乳腺腫瘍は、1歳未満での避妊手術でかなり予防できるため、子供を産むことを想定していないのであれば、避妊手術を行うようにしましょう。

当院での避妊手術について

まとめ

乳腺腫瘍は発生率の高い腫瘍であり転移するケースも多く見られます。

普段から、愛犬や愛猫とスキンシップを行い、しこりができていないかどうか確認するようにしましょう。

〈参考文献〉

獣医内科学p585

Small animal surgery 上 p823

腎臓腫瘍

腎臓腫瘍は、犬や猫の腎臓に発生する腫瘍で、犬での発生は少なく、猫でも極めて稀で、そのほとんどが悪性といわれています。

今回は、犬や猫の腎臓腫瘍について解説します。

原因

犬の腎臓腫瘍では、腎腺癌や腎細胞癌が多く、その他には肉腫やリンパ腫、腎芽腫などがみられ、85%が悪性といわれています。

猫ではリンパ腫が一般的で、そのほとんどが悪性です。

腎臓腫瘍は両側の腎臓に発生することもありますが、通常は片側のみに発生します。

悪性の腎臓腫瘍の場合、リンパ節や肝臓、肺などへ転移するケースが非常に多いです。

症状

腎臓腫瘍の初期は、ほぼ無症状であるため多くは定期健診で発見されます。

進行すると元気消失、血尿や頻尿、腹部膨満、疼痛などの症状がみられるようになり、腎臓腫瘍はこれら症状が出てから見つかる場合が多いのです。

高齢の犬や猫で膀胱炎などの症状が認められた場合、実は腎臓に腫瘤があったということもあるため、より高齢時での症状は注意が必要になります。

診断方法

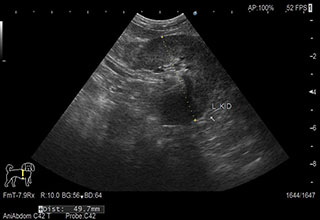

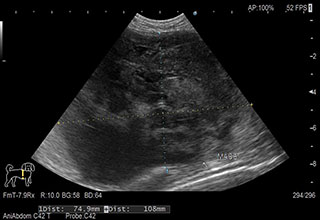

腎臓腫瘍は、はじめに超音波検査やX線検査で腫瘍の存在を確認します。

その後、腫瘍がみられた場合には治療方針を検討するため、周りの組織への癒着、転移などがないか、CT検査を実施する場合もあります。

診断には腫瘍組織を採取し、細胞診や組織生検が必要になります。

さらに、腫瘍化している腎臓の摘出を検討する際には、残す側の腎臓が正常な機能を持っているかを判断するため、血液検査や尿検査、排泄尿路造影を行います。

治療方法

腎臓腫瘍は、片側の腎臓に異常が無ければ、腫瘍の進行度(リンパ節や肺への転移の有無など)を確認し、外科手術での腎臓腫瘍摘出を行います。

外科手術が適応とならない場合には、化学療法などの内科的治療が選択されます。

予防や飼い主が気を付けるべき点

腎臓腫瘍の予防法はありません。

定期健診を受け、早期発見・早期治療が大切です。

最後に

腎臓腫瘍は、腫瘍の中でもめずらしい病気です。愛犬愛猫に元気消失、血尿や頻尿、腹部膨満が見られたら当院までご相談ください。

日頃から愛犬や愛猫の様子をよく観察し、早期発見・早期治療に努めましょう。

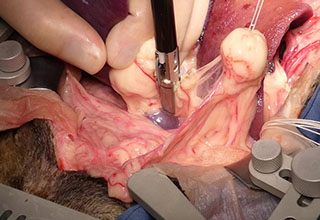

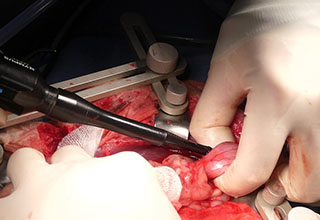

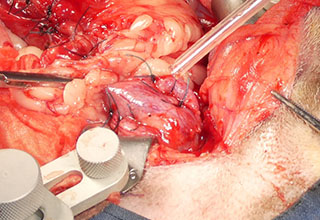

チワワ 9歳♂ 腎臓腫瘍摘出

電気メスで癒着部位を剥離

腎臓腫瘍摘出

膀胱腫瘍

膀胱腫瘍は、犬では比較的多くみられる腫瘍で、猫ではほとんどみられません。

膀胱にできる腫瘤としては、慢性の膀胱炎による腫瘍(ポリープ)や良性腫瘍、悪性腫瘍などがあり、なかでも移行上皮癌(いこうじょうひがん)といわれる悪性腫瘍が最も多いといわれています。

今回は、犬や猫の膀胱腫瘍について解説します。

原因

膀胱腫瘍は、尿路系において最も多い腫瘍で、特に高齢の雌犬によくみられます。

犬の膀胱腫瘍の原因ははっきりとは分かっていませんが、肥満や殺虫剤、除草剤の暴露などが挙げられます。

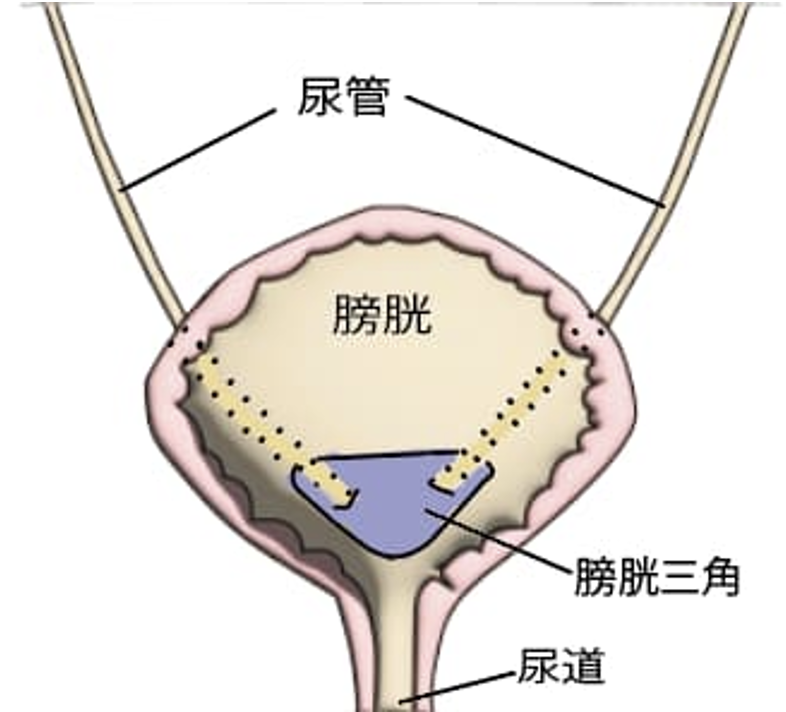

悪性腫瘍の多くを占める移行上皮癌は、膀胱の中のどの部分にも発生しますが、特に尿管や尿道が膀胱に入る入り口近くの膀胱三角とよばれる部分に発生しやすい腫瘍です。

膀胱の模式図

症状

一般的に血尿、頻尿、排尿困難などの症状がみられます。

これらの症状は、膀胱炎や尿石症と一致するため、症状が長引く場合は早めに検査を受けることが重要です。

診断方法

膀胱腫瘍は、はじめに超音波検査やX線検査で腫瘍の存在を確認します。

その後、腫瘍がみられた場合には治療方針を検討するため、腫瘍の位置や、膀胱付近の臓器やリンパ節の異常、骨や肺への転移などを評価するため、必要に応じてCT検査を実施する場合もあります。

さらに、尿中の腫瘍細胞の存在や感染の有無を尿検査で確認したり、膀胱内へ尿道カテーテルを挿入したり、膀胱鏡により腫瘍組織を採取し、良性か悪性かの確定診断のため病理検査を行うこともあります。

治療方法

腫瘍の進行度(部位・大きさ・浸潤の程度・転移の有無)などを確認後、根治的治療として膀胱の部分切除・全摘出術、尿路変更術などの外科的治療を行います。

腫瘍が全てとり切れない場合や、外科手術が適応とならない場合には、化学療法や抗炎症薬(NSAID)などの内科的治療が選択されることもあります。

予防や飼い主が気を付けるべき点

膀胱腫瘍の明確な予防法はありません。

しかし、既にリンパ節や肺に転移が起こっている場合は予後が悪いため、早期発見・早期治療が大切です。

そのため、1年に1回の定期健診を受けることをおすすめします。

まとめ

膀胱腫瘍は、腫瘍の進行度により異なりますが、適切な治療を受けることにより、良好な生活を維持したまま長期間生存するケースもあります。

日頃から愛犬や愛猫の様子を観察し、早期発見・早期治療に努めましょう。

骨肉腫

骨肉腫とは、骨組織から発生する悪性腫瘍の一つです。骨肉腫は、犬では骨から発生する悪性腫瘍の85%を占め、猫では非常に稀です。

今回は、犬や猫の骨肉腫について解説します。

原因

骨肉腫の正確な原因は特定されていませんが、遺伝的要因、放射線や特定の化学物質への露出、骨折や慢性的な炎症などが関与していると考えられています。

犬の骨肉腫は全腫瘍の2~7%、骨から発生する腫瘍の85%を占めています。

特に、大型犬、超大型犬での発症リスクが高く、その多くは中年齢~高齢(平均7歳)で見られます。 しかし、1〜2歳と若年齢でもみられます。

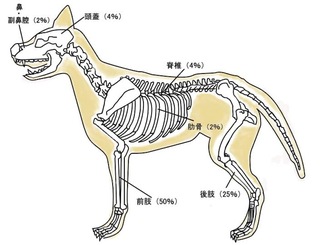

発生部位は、75%が四肢の骨(うち2/3が前肢)で、その他には顎、頭蓋骨、脊椎、肋骨などです。

犬の骨肉腫は局所浸潤性が強く、早期に遠隔転移が生じる傾向があります。

一方猫では、腫瘍のうち5%程度を占めると言われています。犬の場合は、四肢の骨に発生することが多いですが、猫の場合は、全身のあらゆる骨に発生する傾向があります。また、犬と比べて猫の骨肉腫は低侵襲性で、低転移性です。

犬の骨肉腫の発生部位と割合

症状

腫瘍のある部位により症状が異なりますが、四肢に発生した場合、足が腫れたり、非常に強い痛みから、足を地面に着けずに挙げていたり、歩くのを嫌がったりします。

顎に発生した場合、口を開ける際に痛むことがあり、頭蓋骨に発生すると、顔面が変形したりします。また、脊椎での発生では神経症状などが認められます。

加えて、骨折のリスクが高まることもあり、大きな衝撃が加わらなくとも容易に骨折することもあります。

診断方法

患部の腫れや痛みなどの症状や触診から骨腫瘍を疑い、X検査で骨溶解と骨増生などの骨の変化を確認することで診断します。

ただ、骨肉腫の確定診断をするためには骨組織を採取する骨生検をし、病理組織検査を行うことが必要です。

また、骨肉腫は非常に転移しやすい腫瘍のため、胸部X検査(特に肺への転移が多くみられるため)、超音波検査、血液検査、CT検査なども行います。

治療方法

骨肉腫の一般的な治療としては、外科手術を行います。

四肢では断脚、顎や肋骨ではそれぞれの切除が第一に勧められます。

また、犬の骨肉腫は転移率が高いため、術後には放射線療法や化学療法を補助的治療として行います。

発生部位や全身状態により、外科的手術が困難な場合には、放射線療法や化学療法が選択されることもあります。

予防や飼い主が気を付けるべき点

骨肉腫の原因は明確になっていないため、骨肉腫を予防する方法は今のところありません。

体の一部が通常より腫れていないか、骨のような硬いしこりがないか、歩き方に異常がないかなど愛犬愛猫の様子を観察し、早期発見・早期治療に努めましょう。

まとめ

骨肉腫は、外科的切除や補助的治療を行っても、転移などを完全に抑えることは難しいといわれているため、早期発見・早期治療が非常に重要です。日頃から、愛犬や愛猫へのスキンシップや定期的な健康診断を受け、しこりや行動に変化が見られた場合には、早めに動物病院を受診するようにしましょう。

ミニチュア・ダックス・フンド 14歳 ♀ 咽頭部左側下顎骨骨肉腫切除

咽頭部左側下顎骨骨肉腫

超音波凝固切開ソノサージで腫瘍を切除

切除後

線維肉腫

皮膚は外側から表皮、真皮、皮下組織の三層から構成されており、真皮の成分であるコラーゲンやヒアルロン酸、エラスチンを作り出しているのが線維芽細胞です。

線維肉腫とは、主にこの線維芽細胞(せんいがさいぼう)が癌化した悪性腫瘍のことです。

今回は、犬や猫の線維肉腫について解説します。

原因

線維肉腫は、特に猫での発生が多く、皮膚腫瘍の12〜25%を占めているといわれています。

線維肉腫の中には、ワクチンや注射薬の投与部位に発生する、ワクチン接種肉腫(注射部位肉腫)と呼ばれるタイプが存在します。

ワクチン接種肉腫は線維肉腫のなかでも頻繁にみられ、これはワクチンに含まれるアジュバントによる局所免疫反応が要因とされています。

また、猫の線維肉腫には、猫白血病ウイルス(FeLV)や猫肉腫ウイルス(FeSV)との関連、さらに免疫の低下やストレスが関与している可能性が考えられていますが、明確な原因は解明されていません。

線維肉腫は、体の様々な部位に発生しますが、口腔を含む顔面、四肢、乳腺、体幹などでよくみられます。

症状

最も一般的に確認される症状として、皮膚の下に腫れやしこりが見られます。また、腫瘍が神経や他の組織を圧迫すると、動物は疼痛を示すことがあり、これが食欲不振や体重の減少を引き起こす原因となることもあります。

腫瘍の位置によっては、犬や猫の日常的な動作に影響を及ぼす場合があります。例えば、四肢や関節の近くで腫れやしこりがみられ大きくなると、歩行や動きに違和感が見られます。

診断方法

診断には、針を使用して腫瘍から細胞を採取し、細胞診を行うことが必要です。また、線維肉腫の転移率は低いといわれていますが、X線検査を行い転移の有無を確認することも重要です。

線維肉腫は発生した部位で広がり、骨まで侵すこともあるため必要に応じてCT検査やMRI検査を行い、他の組織への影響を詳しく調べることもあります。

さらに、腫瘍の種類や悪性度を調べるために、外科的切除で得られた組織の病理組織検査をすることが必要となります。

治療方法

根本的な治療は、腫瘍を外科的に完全に切除し、その再発を抑えることがメインとなります。

また、発生部位によっては広範囲に広がっているため、切除しきれなかった場合には再切除か放射線治療が行われます。

また、抗がん剤などを使った化学療法は、切除部位の再発率の減少などを目的に使用される場合があります。

しかし、線維肉腫は抗がん剤がほとんど効かないため、転移が見られる場合には、化学療法の効果はあまり期待できません。

予防や飼い主が気を付けるべき点

線維肉腫には様々な要因が考えられていますが、明確な原因は明らかになっておらず、残念ながら予防方法はありません。

しかし、悪性度にもよりますが、線維肉腫が小さいうちに発見できると完全切除もしやすいため、日常的にスキンシップを行い体にしこりがないか、確認する習慣をつけることで早期発見に努めましょう。

まとめ

線維肉腫などの腫瘍は、早期の発見によって治療やその後の経過も良好になる可能性があります。

日頃から、愛犬や愛猫へのスキンシップや観察などをきちんと行い、気になる点が見つかった場合には、早めに動物病院で受診するようにしましょう。

犬 11歳 ♀ 胃腸管間質腫瘍摘出 (断端吻合リンパ節転移)

超音波画像

超音波凝固切開sonosurgで腫瘍を切除

手術後

秋田犬 9歳 ♂ 膀胱内腫瘍摘出、前立腺嚢腫をソノサージで吸引後、縫縮縫合

膀胱内腫瘍切除

超音波吸引装置で前立腺嚢腫を吸引処置

吸引後に縫縮縫合

ハムスター 2歳♂ 麻酔下にて腹部腫瘍切除

麻酔用マスクにて吸入麻酔を導入

小型焼灼器で止血しながら腹部腫瘍切除

クサカメ 3歳 麻酔下にて左前肢腫瘍切除

麻酔用マスクで吸入麻酔を導入

左前肢腫瘍

腫瘍切除後ステン糸で縫合